En la primavera de 1984 empecé a escribir una novela, El cuento de la criada. La escribí a mano, la mayor parte en anotadores de papel amarillo y después transcribí mi casi ilegible manuscrita con una máquina de escribir que tenía teclado alemán. El teclado era alemán porque yo vivía en Berlín Occidental, todavía con el Muro: el imperio soviético seguía firme y no iba a derrumbarse hasta cinco años más tarde. Cada domingo la Fuerza Aérea de Alemania Oriental emitía sonidos supersónicos para recordarnos lo cerca que estaban de nosotros. Durante mis visitas a varios países detrás de la Cortina de Hierro experimenté la inquietud, la sensación de ser espiado, los silencios, los cambios de tema, las maneras oblicuas en que la gente podía guardarse información. Todo esto influyó en lo que estaba escribiendo. También lo hicieron los edificios que habían cambiado de función. “Esto solía pertenecerle a... esto solía usarse para... Pero después desapareció”. Escuché historias así muchas veces.

Nací en 1939 y tuve conciencia del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Sabía que los órdenes establecidos podían desvanecerse de un día para el otro. El cambio podía suceder en un relámpago. No se podía depender del mantra: “Eso no podría suceder aquí”. Cualquier cosa puede suceder en cualquier parte, si se dan las circunstancias.

Para 1984, había estado evadiendo mi novela desde hacía un año o dos. Me parecía un emprendimiento riesgoso. Desde mis años en la secundaria, en los ‘50, había estado leyendo muchísima ciencia ficción y ficción especulativa, utopías y distopías, pero nunca había escrito un libro así. ¿Tenía la capacidad de hacerlo? El género estaba lleno de precipicios, entre ellos la tendencia a sermonear, el desvío a la alegoría y la falta de plausibilidad. Si iba a crear un jardín imaginario quería que los sapos en él fueran reales. Una de mis reglas fue que no iba a poner en los eventos del libro nada que no hubiese ya pasado en lo que James Joyce llama la “pesadilla” de la historia ni ninguna tecnología que no existiera. Nada imaginario, ni leyes imaginarias, ni atrocidades imaginarias. Dios está en los detalles, dicen. El Diablo también.

En 1984 la premisa parecía, incluso para mi, bastante descabellada. ¿Iba a poder persuadir a los lectores de que los Estados Unidos habían sufrido un golpe de estado que transformaría una democracia liberal en una dictadura teocrática? En el libro, la Constitución y el Congreso ya no existen: la república de Gilead se construye sobre la raíces puritanas del siglo XVII que siempre yacieron bajo el país moderno que creemos conocer.

La ubicación inmediata del libro es Cambridge, hogar de la universidad de Harvard, hoy una institución que lidera la educación liberal pero que alguna vez fue un seminario teológico puritano. El servicio secreto de Gilead se ubica en la Bilioteca Widener, donde pasé muchas horas investigando sobre mis ancestros de Nueva Inglaterra y los juicios a las brujas de Salem. ¿Habría personas molestas porque usé una pared de Harvard como el lugar de exhibición de los cuerpos ejecutados? (Sí, hubo gente molesta).

En la novela la población está disminuyendo debido a la toxicidad del medio ambiente y la capacidad de engendrar bebés viables está al límite. (En el mundo real de hoy, estudios muestran una importante disminución de la fertilidad en los hombres chinos). Bajo el totalitarismo, o de hecho en cualquier sociedad ferozmente jerárquica, la clase dominante monopoliza lo valioso, así que la elite del regimen se organiza para tener mujeres fértiles asignadas para ellos como Criadas.

Y así empieza el cuento.

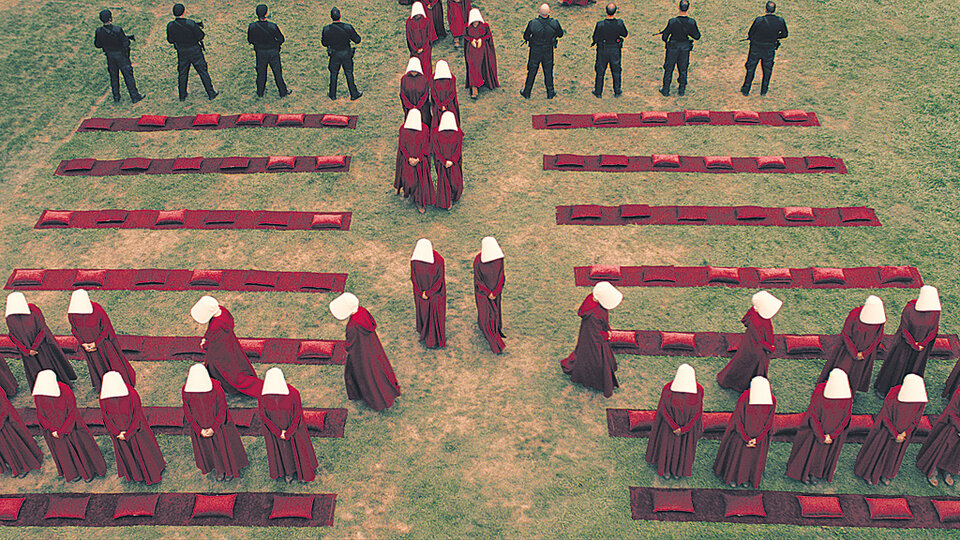

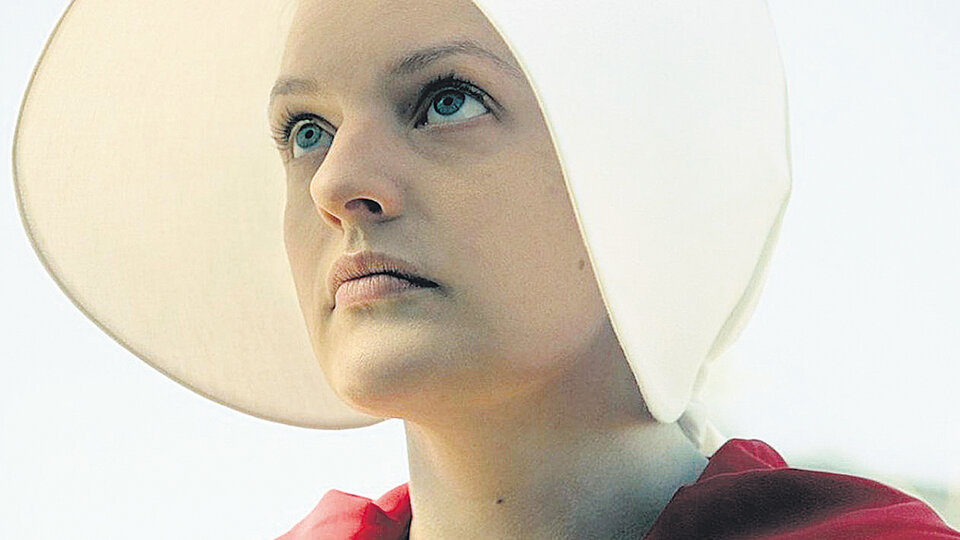

El cuento de la criada ha tomado muchas formas. La novela fue traducida a más de cuarenta idiomas. Se hizo una película en 1990. Ha sido una ópera y un ballet. Ha sido adaptada a una novela gráfica. Y ahora es una serie de MGM/Hulu. En la serie tengo un pequeño cameo, en la escena donde las recién reclutadas Criadas están pasando por un proceso de lavado de cerebro en una centro de reeducación llamado el Centro Rojo. Tienen que renunciar a sus identidades previas, aprender su lugar y sus tareas, entender que no tienen derechos reales pero que van a ser protegidas hasta un punto si se conforman. Y también deben lograr una opinión de si mismas tan pobre que aceptarán su destino asignado sin rebelarse ni intentar huir.

Las Criadas se sientan en círculo, y las Tías, equipadas con pistolas taser, las fuerzan a participar de lo que hoy se llamaría (pero no en 1984) “slut shaming” o “tratar de puta” a una de ellas, Jeanine, a quien se le obliga a relatar cómo fue violada por una banda de hombres cuando era adolescente. Su culpa, porque ella los incitó, así le repiten con insistencia las otras Criadas. Aunque la escena fue para “solo” una serie de televisión y las Criadas eran actrices que más tarde se reían mientras tomaban un café, y aunque yo misma sólo estaba interpretando un papel, la escena me afectó horriblemente. Si, las mujeres señalarán en masa a otras mujeres. Si, acusarán a otras para cuidarse a sí mismas: lo vemos muy públicamente en la era de las redes sociales. Si, con alegría tomarán posiciones de poder sobre otras mujeres aún en sistemas –o especialmente en sistemas– donde las mujeres tienen menos poder. Todo poder es relativo y en tiempos duros cualquier cantidad de poder es vista como mejor que nada de poder. Algunas de las controladoras Tías son verdaderas creyentes y creen que les están haciendo un favor a las Criadas: al menos no han sido enviadas a limpiar residuos tóxicos, y al menos en este valiente nuevo mundo no serán violadas, al menos no por extraños. Algunas de las Tías son sádicas. Algunas son oportunistas. Y son adeptas a estar de acuerdo con algunos de los objetivos del feminismo de 1984 –como la campaña anti pornografía o la de mayor seguridad frente a los ataques sexuales– y los usan para su propio beneficio. Como decía antes: la vida real.

Lo que me lleva a tres preguntas que me hacen con frecuencia.

La primera. ¿Es El cuento de la criada una novela “feminista”? Si eso significa un aparato ideológico en el que todas las mujeres son ángeles o están tan victimizadas que son incapaces de tomar decisiones morales, entonces no lo es. Si significa que es una novela en la que las mujeres son seres humanos –con toda la variedad de personalidades y comportamiento que esto implica– y son también interesantes e importantes, y lo que les pasa es crucial para el tema, estructura y trama del libro, entonces si. En ese sentido, muchos libros son feministas.

¿Por qué interesantes e importantes? Porque las mujeres lo son en la vida real. No son una ocurrencia tardía de la naturaleza, no son jugadores secundarios en el destino humano, y toda sociedad siempre ha sabido esto. Sin mujeres capaces de dar a luz, las poblaciones humanas morirían. Por eso la violación en masa de mujeres, niñas y niños ha sido durante mucho tiempo un elemento de las guerras genocidas y de otras campañas cuya intención es someter y explotar a la población. Maten a sus beés y reemplácenlos con los propios, como hacen los gatos; hagan que las mujeres tengan bebés que no pueden mantener o bebés que después van a arrancarles para otros propósitos o robar sus niños –es un motivo antiguo y generalizado. El control de las mujeres y los bebés es un elemento de cada régimen represivo del planeta.

La segunda pregunta que aparece con más frecuencia es: ¿El cuento de la criada está en contra de la religión? De nuevo, depende qué significa la pregunta. Cierto, un grupo de hombres autoritarios toman control y tratan de restaurar una versión extrema del patriarcado, en el que las mujeres, como los esclavos del siglo XIX, tienen prohibido leer. Más aún, no pueden tener dinero ni empleos fuera de sus casas, como algunas mujeres de la Biblia. El regimen usa símbolos bíblicos, como lo haría cualquier regimen autoritario que se apropiara de Estados Unidos: no sería un regimen comunista o musulmán.

Los vestidos modestos que usan las mujeres de Gilead derivan de la iconografía religiosa de Occidente. Las Esposas usan el azul de la pureza, el de la Virgen María. Las Criadas usan el rojo, de la sangre del parto pero también de María Magdalena. También, el rojo se ve mejor si hay que atrapar a alguien que huye. Muchos totalitarismos han usado la ropa, la prohibida y la obligatoria, para identificar y controlar a la gente y muchos han gobernado detrás de una fachada religiosa. Hace que la creación de herejes sea mucho más sencilla. En el libro, la religión dominante va hacia el control doctrinal y otras denominaciones religiosas familiares para nosotros están siendo aniquiladas. Los católicos y bautistas son perseguidos y eliminados. Los cuáqueros han pasado a la clandestinidad y controlan una ruta de escape hacia Canadá.

Así que el libro no es “antireligioso”. Está en contra del uso de la religión como una fachada para la tiranía, que es algo completamente distinto.

Finalmente, ¿es El cuento de la criada una predicción? Es la tercera preguntan que me hacen. No, no lo es, porque predecir el futuro no es posible. Hay demasiadas variables y posibilidades. Digamos que es antipredicción: si este futuro puede ser descrito en detalle, quizá nunca suceda. Pero tampoco se puede confiar en esta expresión de deseo.

Hay tantas cepas que alimentan El cuento de la criada. Ejecuciones masivas, quema de libros. El programa Lebensborn de las SS y el robo de niños de los generales argentinos, la historia de la esclavitud, la historia de la poligamia estadounidense... la lista es larga.

Pero hay una forma literaria que todavía no he mencionado: la literatura de los testigos. La protagonista registra su historia lo mejor que puede; después la esconde, confiando en que podrá ser descubierta en el futuro por alguien libre y que podrá entenderla y compartirla. Esto es un acto de esperanza. Toda historia registrada implica a un lector futuro. Robinson Crusoe tiene un diario. También Samuel Pepys, en el que hizo la crónica del Gran Incendio de Londres.

Muchos de los que vivieron durante la Peste Negra llevaban un diario, aunque sus registros a veces se interrumpen abruptamente. También llevó un diario Roméo Dallaire, que hizo la crónica del genocidio en Ruanda y de la indiferencia del mundo ante él. También lo hizo Anna Frank, en su escondite.

Hay dos públicos lectores para el registro de la protagonista: el que está al final del libro, en una conferencia académica, en el futuro, un público libre de leer pero que no siempre es tan empático como uno desearía; y el lector individual del libro en cualquier momento. Es el es lector “real”. El Querido Lector para el que escribe todo escritor. Y muchos queridos lectores se convertirán en escritores. Así empiezan todos los escritores: leyendo. Escuchamos la voz del libro, que nos habla.

Después de la reciente elección en EE.UU., proliferan miedos y ansiedades. Muchas libertades civiles básicas se creen en peligro, junto con muchos derechos que las mujeres ganaron en las últimas décadas y de hecho durante los últimos siglos. En este clima divisionista, en el que el odio hacia muchos grupos parece crecer y el desprecio hacia las instituciones democráticas es expresado por extremistas de todo tipo, es una certeza que alguien, en algún lugar –muchos, diría– está escribiendo lo que le pasa. O lo recordará y registrará más tarde, si puede.

¿Sus mensajes serán suprimidos y escondidos? ¿Serán encontrados, siglos después, en una casa vieja, detrás de una pared?

Esperemos que no se llegue a eso. Yo confío en que no sucederá.

Este texto es un parte del prólogo a la nueva edición de El cuento de la criada, que Margaret Atwood escribió especialmente para acompañar el lanzamiento de la serie. En Argentina, Salamandra reeditará la novela a fines de este mes.